La presente reflexión aborda los retos que enfrentan en la actualidad tanto las estrategias ancestrales de producción de conocimientos de las comunidades campesinas como las metodologías privilegiadas por los sectores académico-científicos; ambas ante contextos cambiantes que exigen su evaluación. La apuesta por una postura integradora que sea capaz de continuar con la búsqueda de conocimientos verificables pero que al mismo tiempo esté abierta a las necesidades subjetivas de las comunidades representa un reto que vale la pena afrontar.

La luz se filtraba ya por las rendijas del techo de láminas de la casa que habitaban Mariano, su esposa Pascuala y sus tres hijos, Juan, Miguel y Lorenzo, de tres, seis y ocho años de edad. Todos se habían levantado desde hacía rato. Acababa de pasar la fiesta del santo patrono y hacía días que el viento soplaba poco, el calor aumentaba y en la punta de las montañas con frecuencia se veían nubes negras, todas ellas señas de que era el tiempo de sembrar la milpa. Tenían lista su semilla de maíz olotón que escogieron de las mejores mazorcas de la cosecha del año anterior. Habían seleccionado también el frijol de guía que echarían con el mismo maíz; el botil lo echarían hasta después de la primera limpia, al pie de las matas de maíz, cuando ya estuvieran algo crecidas, casi al mismo tiempo que el chilacayote. Esta sería la segunda vez que Miguel acompañaría a Pascuala, a Lorenzo y a Mariano en la siembra; ahorita solo ponía el abono de borrego en cada hoyo que Mariano hacía con la coa donde Pascuala ponía cinco semillas (decía que una era para su chulel), que ella misma tapaba con sus pies. Lorenzo, en surco aparte, trataría este año de hacer solo todas estas tareas. Pascuala estaba particularmente alegre porque Mariano le había prometido dejar un pedacito de la parcela (en la planada, donde la tierra era mejor) para probar el maíz negro que el domingo habían traído del mercado de la cabecera municipal, con el que ella había preparado un atole muy espesito y unos pitulitos bien sabrosos para ofrecerlos al Tatik Dios en su milpa. Lo sembrarían al parejo de su propio maíz, poniéndole agua si la cuaresma se alargaba, y vigilándolo muy seguido para limpiarle la mala hierba, para que el zanate no sacara las semillas, o para que el jolom no se comiera las raíces...

Esta narración con personajes ficticios se basa, sin embargo, en situaciones reales. Es el establecimiento de la milpa, el inicio del ciclo agrícola en la región de Los Altos, las montañas centrales del fronterizo estado de Chiapas, en México. El relato puede interpretarse con sentido literario únicamente, en función de su contenido narrativo. Puede también interpretarse con cierta nostalgia y pesar por referirse a un proceso de producción agrícola que desaparece rápidamente. La intención, sin embargo, es utilizarlo de preámbulo a la presentación de algunas ideas sobre el conocimiento campesino y sus orígenes. Estas ideas han surgido de poco más de 30 años de trabajo en comunidades agrícolas de ascendencia maya (tsotsiles y tseltales) con proyectos de desarrollo agrícola Esta retrospectiva se nutre de una diversidad cambiante de enfoques de investigación-acción que en ese lapso han transcurrido desde lo convencional (elaboración de diagnósticos, aplicación de encuestas, realización de entrevistas, ensayos experimentales, parcelas demostrativas, capacitación, etc.) hasta lo pretendidamente innovador (talleres comunitarios, intercambios de experiencias, investigación participativa, escuelas de campo, etc.), yendo y viniendo de otras no pocas técnicas de trabajo agronómico y antropológico. Hoy día me parece posible identificar las razones por las que la investigación científica institucionalizada, a pesar de los muchos y grandes esfuerzos que ha realizado, tiene aún serias dificultades para incidir significativamente en la práctica productiva tradicional de la región.

La narración inicial permite identificar los conocimientos surgidos directamente de las comunidades rurales, conocimientos no científicos pero enmarcados en un contexto concreto que les otorga su sentido más genuinamente humano: su carácter utilitario. Decimos conocimiento no científico porque no surgió de las entidades que se atribuyen el mérito de ser las fuentes acreditadas de conocimiento verdadero, y que consideran al método científico como la única forma eficaz de resolver los problemas productivos. El conocimiento agrícola campesino surgió de estrategias diferentes a las que sigue y pretende seguir la ciencia.

Las diferencias entre conocimiento campesino y conocimiento científico, sin embargo, no son excluyentes ni irreconciliables, sino que obedecen a rutinas propias de escenarios sociales distintos. Las circunstancias de crisis ambiental y social actuales son propicias para intentar un cambio de actitud de unos y otros actores sociales, lo que permitiría una interacción maravillosa entre campesinos y científicos, con resultados benéficos para ellos, la humanidad y el planeta. Argumentar sobre estas ideas es la pretensión de este artículo. Al final se proponen algunas acciones con la intención de motivar esos pequeños cambios.

Conocimiento generado sin el método científico

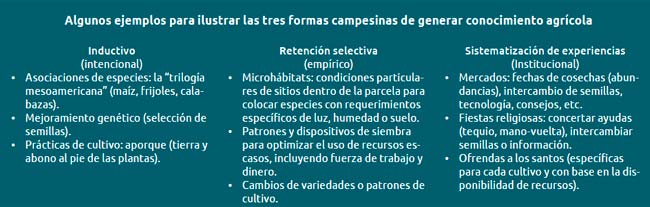

El conocimiento campesino es un conocimiento necesario, que surge directamente de las expectativas y capacidades de cada individuo y en el transcurrir de la propia vida social comunitaria, todo ello organizado en función de los recursos disponibles y con el objetivo de obtener lo necesario para reproducir los ciclos naturales de los cultivos y los ciclos socioculturales de las personas, esto es, para vivir y mantener una familia en una comunidad. A falta de nombres apropiados, designaremos esas formas generadoras de conocimiento no científico utilizando sus atributos principales: intencional (inductivo), empírico (retención selectiva) e institucional (sistematización de experiencias). El recuadro muestra algunos ejemplos de cada uno de ellos.

Inducción campesina

El conocimiento inductivo lo genera intencionalmente el campesino a partir de los recursos que tiene y con la pretensión de mejorar los procesos o los productos resultantes. Probar una semilla conocida pero proveniente de otras regiones, modificar los diseños de siembra de las especies de la parcela, mover las fechas de siembra, etc., son algunos ejemplos de modificaciones intencionales de lo que se hace, sin tener como impulso alguna necesidad apremiante. Esta forma de “investigar” tiene varias importantes semejanzas con la investigación científica convencional y en más de una ocasión se le ha llegado a considerar como “experimentación campesina”.

La inducción campesina difiere de la experimentación científica, sin embargo, en tres aspectos operativos fundamentales. La inducción campesina se basa en la transformación de las condiciones iniciales de forma tal que el “testigo” desaparece. De igual forma, las modificaciones a la condición inicial son exclusivas de cada sitio (no hay repeticiones). Finalmente, la evaluación de los resultados se realiza con criterios francamente utilitarios de carácter local (no siempre son los volúmenes de producción) y con mucha frecuencia se orientan a satisfacer expectativas “subjetivas”, de carácter social o cultural: sabor, facilidad de manejo o preparación para el consumo, o simplemente el “prestigio” de ser innovador. En la experimentación científica, la condición testigo y las repeticiones (los tratamientos) son la base para argumentar la veracidad universal de sus resultados (conocimiento). Así vistas, ambas estrategias parecen divergir: la inducción campesina hacia la diversidad localmente utilitaria, la experimentación científica hacia la universalidad cognoscitiva.

Retención selectiva

La retención selectiva es la consecuencia lógica de la inducción campesina, con la diferencia de que ahora las modificaciones son “involuntarias”. En el desarrollo del ciclo agrícola, en cada práctica, se repite un proceso básico que “garantiza” resultados satisfactorios esperados, puesto que han sucedido antes. Si nada cambiara el proceso siempre sería el adecuado. Sin embargo, las condiciones necesarias para el ciclo (naturales, sociales, económicas) cambian continuamente creando situaciones diferentes cada vez, con frecuencia inesperada e indeseable: prolongación de la temporada seca, huracanes, incendios, migración de los jóvenes, atención de cargos religiosos, etc. De esta forma el ciclo agrícola se desarrolla, se revisa y se renueva continuamente, ajustando “al vuelo” las prácticas y los materiales, y evaluando el efecto de los cambios sobre el patrón básico deseado y los resultados esperados.

Las propias especies cultivadas o silvestres ajustarán sus procesos para adaptarse a los cambios, y el campesino solo debe ser cuidadoso al seleccionar las mejores, o creativo para diseñar dispositivos para aprovecharlas. Probar varias alternativas ante una eventualidad tendrá las mayores probabilidades de enfrentar los problemas, creando en el camino la diversidad genética o tecnológica. El resultado exitoso será el criterio para repetir las mejores modificaciones en el ciclo entrante. Por el contrario, si la modificación falló porque los resultados no fueron los esperados, la nueva práctica o recurso se abandonará. Muchas pruebas generarán varias alternativas: la diversidad agrícola, en su sentido más amplio, ha sido el producto principal de la retención selectiva.

Salta a la vista la solidez de las innovaciones surgidas de la retención selectiva, que se vale de la creatividad individual para generar soluciones duraderas y eventualmente colectivas. Ha sido el mecanismo de creación de las múltiples tecnologías agrícolas, de los sistemas productivos diversificados, de la enorme diversidad genética que hoy sustenta a la humanidad, de los policultivos y las especies de uso múltiple y diversificado.

Sin embargo, vale la pena enfatizar la principal debilidad de la retención selectiva como método para generar conocimiento agrícola: el tiempo necesario para que funcione. Ante la globalización de la economía, el crecimiento demográfico y el deterioro ambiental, ya no son posibles los largos plazos para evaluar los cambios empíricos para generar alternativas. Las necesidades crecen y los recursos se agotan. La pertinencia ambiental y productiva de las tecnologías campesinas cede terreno al discurso productivista de una sociedad consumista.

Conocimiento institucional

El conocimiento institucional viene a ser el crisol para cohesionar las dos formas anteriores de generar conocimiento. Se apoya en la naturaleza social de la especie humana, en la necesidad de interaccionar con sus semejantes. Cada vida individual tiene sus motivaciones, sus intereses y sus expectativas, que inducen a explorar el mundo que la rodea, incluyendo su ambiente social. Las experiencias y conocimientos personales son el fundamento de las reacciones (individuales o colectivas) a los cambios contextuales, sean del grupo social donde se vive o del ambiente natural que los sustenta. La sobrevivencia de los individuos y los grupos sociales son el mejor criterio de la validez del conocimiento presente y aplicado. La vida misma es la mejor prueba de la pertinencia de lo que se sabe. Todos los individuos, todas las familias, todas la comunidades tienen experiencias que estructuran sus vidas, individuales o colectivas, experiencias que buscan reproducir los ciclos biológicos de las plantas y los animales que utilizan, pero también el ciclo social, cultural de la comunidad de la que forman parte. Los calendarios agrícolas se fusionan con las fiestas y ritos religiosos, los días de mercado concentran diversidades y propician intercambios, se conocen otros gustos, se sabe de otras formas de producir. Se intercambia lo que se tiene por lo que gusta y se quiere tener, comparto y ayudo, para que me compartan y me ayuden…

Utilidad: criterio campesino para la validación del conocimiento

Además de las formas de generación del conocimiento campesino, es importante considerar también su proceso de transmisión. Los conocimientos de técnicas, condiciones ambientales (suelos, clima, plagas), fechas apropiadas, características de las especies biológicas y necesidades de trabajo, se adquieren directamente en la práctica productiva. El conocimiento empírico se transmite de padres a hijos y acompaña las herencias materiales que mantienen los linajes. El conocimiento se incrementa con los intercambios en los momentos de interacción comunitaria, cuando los mercados y fiestas religiosas juegan un papel de gran importancia. Sin embargo, el criterio fundamental para decidir la permanencia del conocimiento, su validez y adopción, es su pertinencia cultural, esto es, su capacidad para satisfacer las necesidades naturales, individuales, culturales y sociales de las personas y los ciclos productivos.

Todo el proceso cognitivo campesino se mueve entonces en función del carácter utilitario del conocimiento que se genera. Cuando lo que se sabe no sirve para resolver los problemas cotidianos, el conocimiento pierde su carácter de herramienta para la sobrevivencia y se queda en información que se tiene pero que no se usa.

Lamentablemente, la situación que se vive en las comunidades rurales (pérdida de la fertilidad del suelo, bajos niveles de producción, escasez de nuevas tierras agrícolas, etc.) desafía a la estrategia campesina de generación de conocimiento y desalienta a las nuevas generaciones campesinas induciéndolas a buscar opciones fuera de sus comunidades. La migración impide la generación de conocimiento pertinente y rompe el proceso de transmisión generacional y comunitario. Los recursos naturales se pierden, pero se pierde también el conocimiento sobre ellos. Las universidades enfrentan el desafío de rebasar en los hechos las promesas de sus nuevas orientaciones interculturales y, además de sus esfuerzos por revalorar los saberes comunitarios, enfrentan el enigma de enseñar a los jóvenes provenientes de comunidades campesinas las habilidades técnicas o productivas que necesitan para retornar a ellas y utilizarlas para vivir dignamente de acuerdo con sus contextos culturales.

Algunas sugerencias

La principal intención de este artículo es argumentar sobre la existencia de formas no científicas de generar conocimiento. Con ello de ninguna manera queremos menospreciar el conocimiento campesino, sino destacar precisamente su riqueza, trascendencia y pertinencia para la solución de los grandes desafíos que se enfrentan globalmente hoy día. El conocimiento campesino ha generado casi todo el germoplasma que alimenta y sostiene a la humanidad y su riqueza tecnológica ha demostrado con creces ser altamente coherente con los ciclos naturales. Sin embargo, los cambios sociales y económicos mundiales avasallan a las comunidades campesinas y han puesto en riesgo sus estrategias de vida, entre ellas su conocimiento.

El sector académico no ha consolidado aún una estrategia adecuada a la necesidad de colaborar con las comunidades rurales en la búsqueda y solución de los retos alimentarios y de buen vivir que se enfrentan. A pesar de lo mucho que se dice hacer en favor del desarrollo de las comunidades campesinas, ya sea desde la academia o desde las instancias gubernamentales, lo cierto es que su pobreza y marginación social continúan poniendo en duda la pertinencia de los innumerables programas de “desarrollo” que han pretendido mejorar sus condiciones de vida.

Para iniciar los cambios para una mejor interacción, en primer lugar es necesario que los científicos reconozcan que el método científico no es la única forma de generar el conocimiento para enfrentar los problemas productivos que se viven en la mayoría de las comunidades campesinas. Sobre esta premisa es posible ver que la ciencia y el corpus de conocimiento campesino pueden interaccionar muy exitosamente.

Para enfrentar la incredulidad, muy común ya en las comunidades campesinas, respecto a soluciones nuevas a sus viejos problemas, es indispensable identificar los puntos en los cuales el conocimiento local ha llegado a sus límites y donde el conocimiento científico no ha podido o no ha querido incursionar. La ciencia puede aportar al conocimiento campesino información de detalle y herramientas para acopiarla, técnicas y diseños para la evaluación rápida de ensayos, contribuyendo así al proceso de toma de decisiones. En retribución puede recibir del conocimiento campesino criterios e indicadores de pertinencia para la investigación científica que la orienten hacia la atención de líneas prioritarias de desarrollo local, de acuerdo a las expectativas de la gente. Quizás todo lo que se necesite para empezar sean solo pequeños cambios de actitud.

Sin abandonar nuestras pretensiones de conocer el mundo tal como es, los académicos debemos también dedicar esfuerzos a construir los escenarios sociales de acuerdo a cómo cada comunidad quiere que sea. La objetividad, lo abstracto, lo universal, lo cuantitativo, lo conceptual, el prestigio académico quizás deban hacer un poco de espacio a la subjetividad, lo local, lo cualitativo y utilitario, que es nuestro compro¬miso social. Vale la pena intentarlo... Trinidad Alemán Santillán

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

taleman@ecosur.mx